| シンポジウム トップ | |||||||||||||||||||||||

| 主催者挨拶 | |||||||||||||||||||||||

| 開会の辞 | |||||||||||||||||||||||

| 趣旨説明 | |||||||||||||||||||||||

| 吉川弘之氏講演 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| 坂村健氏講演 | |||||||||||||||||||||||

| 加藤郁之進氏講演 |

|

|

| 科学技術者の役割 |

第二種基礎研究の話をちょっとします。

さきほどのこういう話です

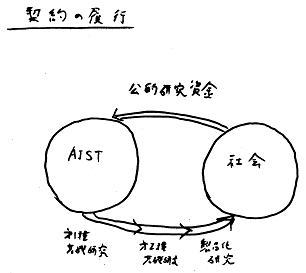

これは同じ図なんですけど、ここは今度は産業技術総合研究所って、今私がいるところなんですけど、そういう図で書いてみますと、やはり社会から公的な資金をもらって研究するんです。この研究成果をどうすればいいか、とにかく論文を出しゃいいっていう時代はもう終わったので、それは本当に自分たちの研究っていうのが、ここに戻っているということをきちんと確認しながら、しかもその確認を通じて何を研究するかということを決めていく。そのループに乗っているということを自ら認識して、研究課題を決めていく。こういうポリシーをとらなきゃいけないのです。

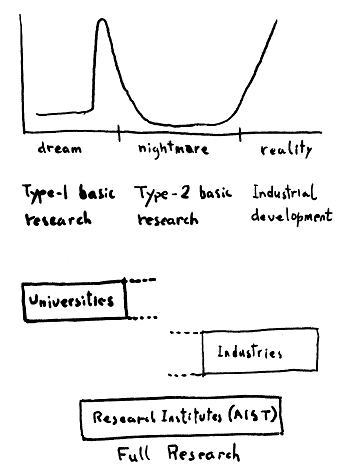

そうしたとき、このリンケージっていうか、このつながりはいったいどういう構造をしているかってことです。これが実は第一種基礎研究、第二種基礎研究、製品化研究というものが、一つの研究ユニットというものに、ごちゃまぜになったような、一つの研究タイプ、それを本格研究っていうんですが、そういったものの存在が必要だというのが結論です。

その第二種基礎研究といったような概念がどうして出てきたのかというと、

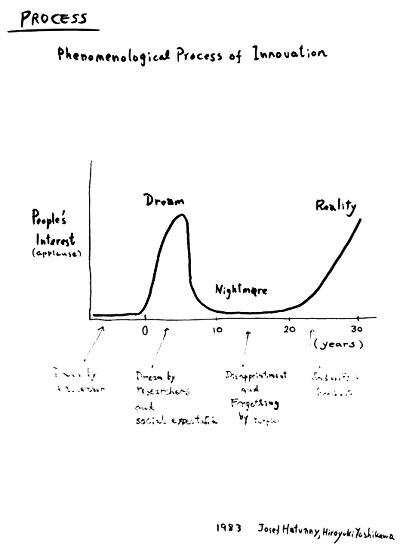

これは大変古く、1980年代にある小さな研究グループをつくって、技術っていうのは、どういうふうにできるのかということを研究するんです。そうすると、あるとき、技術的なある可能性、それは物理学における発見である場合もあるし、ある種の技術的なコンセプト、まぁそれはどっちでもいいんですが、そのときに皆大きな夢をもつんです。

夢をもつんだけども、こちらは社会の賞賛と呼んでいるんですが、その夢はすぐ現実にならない、統計を調べていきますと。ほとんどの場合、その夢は実現できないということが見えてしまう。そうすると、あなたは嘘つきだ。研究者に対して、社会は異様に冷たくなって、研究者は夢の時代から悪夢の時代に落ちてしまう。で、ずうっとここで苦しむ。この悪夢は平均15年かかるってこういう研究成果が出てしまう。

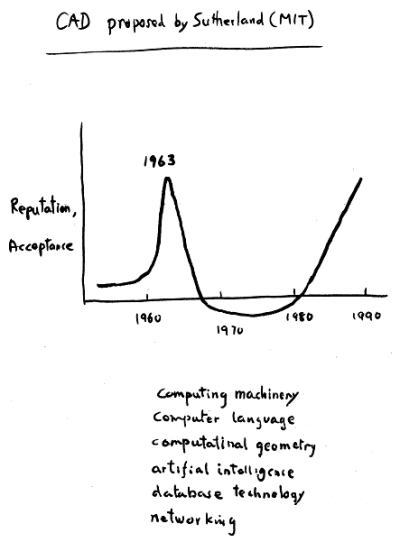

しかし、あるものは成功して、現実になるということがわかってきたんです。ずいぶん古い話なんですけど、たとえば、CADの例では、CADってこれは基礎科学とはいえませんけど、63年にアメリカのMITのグループが、当時のブラウン管のテレビに簡単なコンピュータをつけて、三次元的な図形を示して、本当に設計がその上でできるぞということを示した。CAD、コンピューター・エディット・デザインです。そういうのを示して、5年後にも製図板っていう板の上に鉛筆で書くというのはなくなるぞということを宣言する。しかし、5年たつと、製図板は一つもなくならないどころか、このCADというのはまったく使い物にならないわけです。そのために非常に多くの非難というか、冷笑というか、にあいました。このサザランドという人は最後にベンチャーをつくって成功するんですが、この中の研究者の一人はこの途中でアル中で亡くなってしまったんです。本当に悪夢というか、非難を受けたわけです。そういう構造になってるんです。

結局、ここをブレイクスルーすることが必要なんだ、ということになって、実は我々の産業技術総合研究所というのは、これをつなげる部分をやろうじゃないかと。公的資金をもらっているわけですから、それは非常に論文の書きやすい、こういうところとかもですね、こちら、すでに製品に近いところにまでなって、そこで大儲けができるというような仕事をする、それだけではなくて、この一番誰もやりにくい、この中間をやってやろうじゃないかということを決意するわけです。そして、何十回と所内のシンポジウムをやりながら、今、そういったものに次第に合意ができつつあるんじゃないかと私は思うんです。

それは結局、先ほど言いましたように、ディシプリンの融合ということなんです。最初の話に戻りますけど、実は異なるディシプリンを融合して、最適な価値のある、社会において価値のあるものをつくり出していくということなので、ここで作動する科学は合成の科学です。合成の科学は方法論がありません。したがって、ケースバイケースで、一つ一つ自分でプリンシプルをつくって成功させるということで、大変骨が折れるものです。分析の科学はもう方法が決まってます。この方法を一つ一つ作っていく。残念なことに、社会的な状況の中で、ここでつくり出した合成の方法というのは成功しても失敗しても、ともに忘れ去られてしまう。それが社会的な蓄積になっていかない。

製品開発なんかを見るとこの部分は確かに世の中にあります。しかしそれは、基礎研究と位置づけられていないために、その成果がドキュメンテーションとして社会に残らないんです。これはいかんということで、私たちはこれを第二種の基礎研究と名づけ、ここでずうっと研究して成功する、またうまくいかなくても、なぜうまくいかなかったのかということを、きちっとしたドキュメンテーションとして表現していこうということを決意するわけです。

その結果、いろんなことを考えなきゃいけないんですけども、こういったものがあるでしょうね。夢というものは、いわゆる狭い意味の基礎研究で公的資金が出され、その成果は科学論文として社会で受け入れられることができ、これが研究者の評価につながります。現実は、製品開発ですから、私的な資金も投入され、製品として、実際売られます。しかし、ここは、誰が資金を出すのか、その成果は、製品になった場合は、製品としてこっちにきちゃうわけですが、その成果は誰が認めるのか。それが、社会的に不十分なんです。したがって、そういうことを国立の研究機関としての産総研というところで、第二種基礎研究もするし、第二種基礎研究はどういうふうに評価し、それを研究者に対するキャリアの評価としてどういうふうに位置づけ、さらに資金はどういうふうにして出していくか、というような社会的な仕組みも同時につくっていこう、というのが第二種基礎研究の一つの概念なんです。

そういったことは内藤耕さんとの本にも書いてありますので、それはお読みいただくこととして、

最終的には私はこれで終わりますけれども、科学者というのは、社会のこの大きなループの中に取り込まれていなければならないということです。さっき契約ということで社会と書きましたけど、実は社会という現象のなかで、何が欲しいかとか、どういう問題が起こっているかを科学者が分析したら、それだけではなくて、まさにその知識を使う、これを設計型の科学者と呼んでるんですが、そういう一群の人たちがいる。それが助言とか、さっき言ったように、第一種基礎研究によるリアリティの情報とかそういったものを、現実の行為者に有用な情報を提供する。行為者は、社会にはたくさんの人がいるわけですけれども、基本的には生活者ということでありますが、そういう形で、いろんな人がいる。それに対して、有用な情報を提供する。行為することによって社会が変わる。その社会が変わった方向を見て、分析し、科学者は問題提起をする、有用な情報を出すという、こういう進化論的な、エボリューショナリーなループというようなものを社会的な制度としてつくっていかなければならない。

そういうことを提案できるのは科学者しかいない、とこういうことで、私たち、科学研究者というのは、第二種といったような難しい研究をする責任もあるし、また社会に助言というものを通じて、こういうリンク、ループのある構造をつくっていくような責任もある。こういう多元的な責任と役割をもった存在なのではないかというようなことを申し上げて、私の話を終わりたいと思います。