| シンポジウム トップ | |||||||||||||||||||||||

| 主催者挨拶 | |||||||||||||||||||||||

| 開会の辞 | |||||||||||||||||||||||

| 趣旨説明 | |||||||||||||||||||||||

| 吉川弘之氏講演 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| 坂村健氏講演 | |||||||||||||||||||||||

| 加藤郁之進氏講演 |

|

|

| 科学技術者の役割 |

非常に図式的な表現ではありまして、これだけとはいいませんけれども、少なくとも我々の知識の体系というものが領域化し、その領域間の関係を問わない、たとえば電気工学と機械工学。これはもう工学のどこにでもあるんですけれども、電気工学というのは、オームの法則を主体にしてやる。機械工学というのは、フックの法則を主体として研究する。で、フックの法則とオームの法則はどういう関係があるか、というとないんです。それは、ずうっと物性論的にいえばわかるんですけれども、物性論になっちゃったらそれは機械工学じゃなくなっちゃうわけですから、お互いに違う。違うだけではなくて、仲が悪いんです。電気工学と機械工学を一緒にしようとした学長は世の中にたくさんいたんだけれども、全て失敗した。一緒にしようとすると血を見る。

そういう非常に難しい学問領域というのは、社会的にそういった一つの区分というのを生んでいて、このことがいわば人間の行動の全体について一つの問題を提供しているんじゃなかろうか。

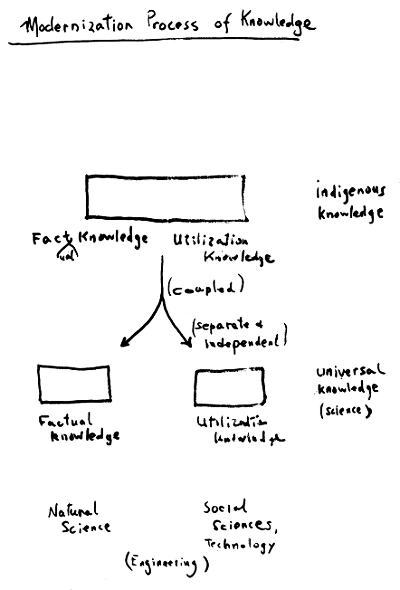

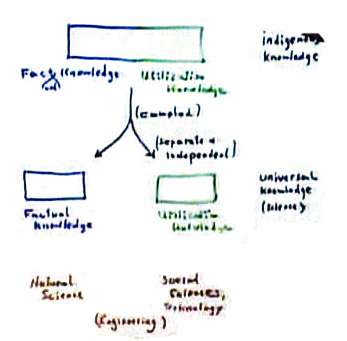

で、なぜこんなことが起こっちゃったのかっていうんですけど、それは、ごく簡単にいえばこういうことかなというふうに思うんです。もともと人間の知識というものは、現代的な、近代の科学ですね、科学というのは、分科にわかれた学ですから、まさにディシプリンにわかれた学なんです。けれども、その近代科学といわれる前の知識、あるいは現在、各地域に残っている土着の知識、インディジナスノレッジというんですが、その土着の知識というのは分科されていないんですね。

たとえば、これは文化人類学者がこういうことを非常に克明に研究しているんだけども、ある土着の知識というものを調べてみると、多くの場合、その対象が、対象に関して、それがどういう性質、どういうものなのかという、その対象に関するファクチュアルな、事実的な知識と、それは人間にとってどういう意味をもつのか、どういうふうに人間にとって使えるのかという、ユースというかユテライゼイション知識、使用知識、この二つが合体してるってわけです。

このことについて非常に強く主張しているのがレヴィ・ストロースですけれども、たとえば、ある一つの村落に行くと、そこに木がたくさんあって、その木を全部一本一本覚える、木の種類を完全に覚える。覚えているだけでなくて、どの木が強いから椅子の足に使えるとか、どの木はどの部分を切って、どういう処理をして飲めば、おなかの痛いときに効くとか、そういう効用を全部知っている。しかも、その木は、何月何日、何月ごろ生えてきて、何月ごろ枯れるというようなことも知っている。つまり、それは事実としての知識と人間にとっての効用が、みな合体するということです。

本来知識というのは、そういうものであったはずだと思うんです。役に立たないことについては関心をもたない。ところが、不思議なことに現代の科学はその禁を破り、というか、むしろ、そのことから離陸して、その条件を切ってしまった。すなわち、物質の究極上、何ができているのかと、ずうっと追っていくと最後に素粒子になった。素粒子の構造は何からできているのかと、そこはまさに、人間が知りたいという行動だけでそこをずうっと突っ込んでいくというわけです。

さて、それじゃ、素粒子がわかったら何に使えるのか。もうそのことは考える必要もないし、考えたくもないし、誰も考えない。こういうふうになっている。切っちゃうわけですね。しかし、もちろんこの知識というのは、あとになって誰かが使うわけなんです。

さっきも言ったように、科学的知識というのは、社会にある種の影響を与えるというのは、同じ人が知っているわけではないけれども、社会としては知っているという形で、分離されているんだけれども使うわけです。ですから、当然ここには二つの知識、違う知識というものが現代科学においてはインディペンデント、独立に存在するようになった。

ここで強調しておかなければならないのは、現代科学が急速な進歩を遂げたのは、これを切ったからです。もし、これもチャ―ルズ・サンダースパースという人が言ってるんですけれども、物質が役に立つということだけに関心をもって探していたら、周期律表というものには到達しなかった。使えない元素っていうものには関心をもたないわけです。結局、それを切り離した。物質自身がどういう構造をもっているかということだけで純粋に考えた結果、科学は進歩したんです。しかし、その結果として、私たちはそれをどう使うかということを切り離してしまった。これが、知識の使い方という大変大きな問題を、我々は現代に抱えているんだけれども、知識の使い方に関する学というんですか、知識というんですか、それが非常に遅れてしまったのではないかということです。

この分類は、批判もありますけど、ごく簡単に言うと、自然科学というのは、こちらを分担し、社会科学というのはこちらを分担するんじゃないか、これは人間にとっての意味ですから。そうすると、こちらは非常に進んでるけど、こちらはあまり進まなかった。というのは、自然科学者に比べて社会科学者があまり働かなかったから、なんていっちゃいけないですけど、問題が実は非常に難しかったからというか、基本的な方法論、一種の歴史的な経過として、少なくとも我々はこういう状況にあるとすれば、この社会科学とはきわめて重要な、必要性の高い、科学が必要だってこと自体、そもそもいけないという話もありますけれども、こういう考え方からいった限りですね、非常に大きなニーズが、必要性が社会科学に与えられているということです。

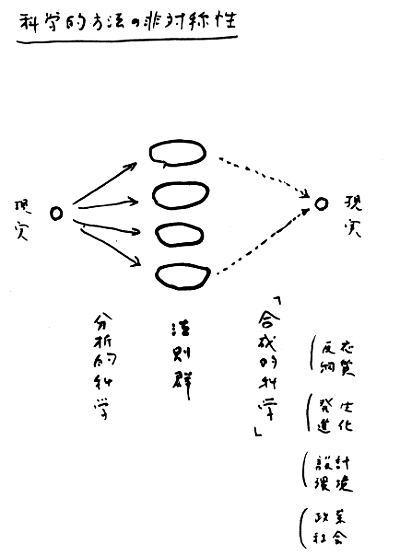

社会科学だけの問題ではないんで、それは自然科学のほうでもいいんですけれど、これを別の言い方をするとこうなる。すなわち、現実というものを対象にして、それをいくつか法則群に分けると、これが、いわば分析的な科学で、これを一般に狭い意味の科学と呼んでいるんです。今度は、先ほどの人工物をどうやってつくっていくか、建築学とか、工学の多くはそうなんだけれども、その場合は単一のディシプリンじゃないんです。それはすぐに考えてもわかるように、建築学というのは単一のディシプリンではできません。いわゆる材料の強度っていうものがあれば、表面の腐食の強さっていうのもあれば、それからもちろん人間の居住性というのも全部入ってくるわけですから、多くのディシプリンというものによって、一つの家を作ろうとするんですが、こちらの体系が非常にわかっていないんです。すなわち、合成的な科学というのは非常に遅れてしまったと。これは社会科学のせいにばっかりするわけじゃないんで、たとえば合成的な科学というものが一つ遅れてしまったということなんですね。

今日は、お話しないんですけど、実は私そのことに非常に早く、恐怖を覚えた、というのはオーバーですが、あるとき、私は工学の研究者だったんですけど、1970年の前ぐらいから、合成の科学というものをどうしたらできるだろうかということで、一般設計学という名前をつけていたのです。そこのところの数学的な基準、表現というのをずうっとやってきて、ずいぶんいろんなことがわかるんですけれども、しかしまだ現実のものをつくるときに、それをどう使えばいいかというところまではなかなかいかない。すなわち、合成的科学の方法論というのは、まだ未完成だといわざるを得ない。この話はここでやめますが。